董抗美,男,1954年生,安徽阜阳人,中共党员,1972年入伍,服役于铁道兵某部,1979年退役,就职于广东粤港供水有限公司,2014年退休。中国摄影家协会成员,曾深入汶川大地震灾区拍摄救灾事迹,获评“中国抗震救灾优秀摄影家”,其相关作品反映特区发展、罗湖民生等内容,先后于国家、省市级赛事获奖。

缘起军营,记录无悔青春

董抗美出身军人世家,父亲是一名抗美援朝老战士,这也是他取名为“抗美”的缘故。受父亲影响,董抗美自幼就向往军营,时常为自己的名字感到自豪。

1972年,在家人和领导的支持鼓励下,董抗美舍弃稳定的播音工作,登上了前往军营列车。也许连他自己都没想到,这一去,竟让自己开启了“第二生命”。

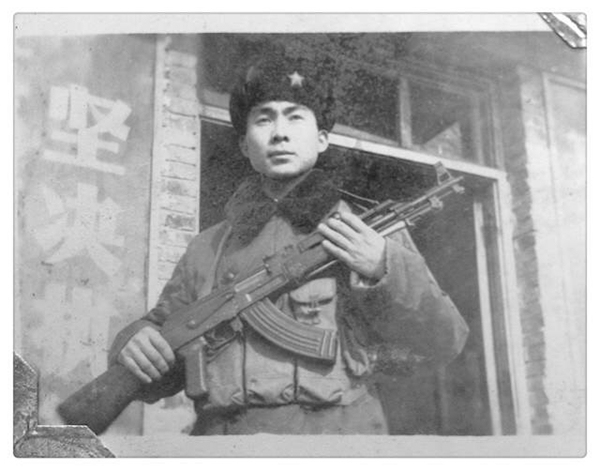

在部队日常训练和执行任务之余,董抗美发挥优势,写下了不少记录真实事迹的文字,为部队和战友留下了珍贵难忘的记忆。久而久之,大伙就都认识了这位既能扛枪又能提笔的“宣传小干事”。

在工作中,董抗美渐渐发现,仅用文字描述显得有点单薄,他认为,那些激昂奋斗的岁月,那些珍贵的优秀事迹,应该用更直观的方式记录下来,展现给人民群众。于是,他“胆大包天”,将主意打到了团政治处的胶片相机上。

在那个年代,相机本就是个稀罕物,部队里会用的人不多,用得好的人就更少了,虽说是胶片机,但却被当作宝贝“供”了起来。董抗美是好说歹说,才把相机申请到手,如获至宝般研究了起来。

那时候,部队奉命驻扎在川渝陕等地,修筑襄渝、青藏一期等铁路干线。在秦岭、昆仑山、青海湖、大草原等地,铁道兵“逢山开路,遇水填桥”的战斗作风,部队与当地少数民族同胞鱼水交融,以及战友们为祖国建设挥洒青春汗水的奉献精神,都被董抗美用相机逐一记录下来。

董抗美军旅照片

说来也怪,这相机一拿上手,董抗美就再也舍不得放下,每逢精彩瞬间,无论手中有没有相机,他都会下意识地作出拍摄动作。

驰援灾区,弘扬民族精神

1979年3月,董抗美挥泪告别军营和战友,转业来到位于深圳罗湖的广东粤港供水有限公司,开始了新的征程。在单位里,董抗美还是负责党政和宣传相关工作,这也让他和相机、摄影的不解之缘延续了下来。

2008年5月12日,四川汶川地区发生大地震,当时,董抗美受单位委派,在重庆某水务公司工作。灾情发生后,他迅速组织人员,圆满完成了灾区青川县自来水恢复任务。随后,他响应中国摄影家协会号召,与媒体记者一道深入灾区,拍摄记录救灾和重建事迹。

满目疮痍的灾区、坚韧顽强的同胞、奋不顾身的战士......董抗美抹去眼角泪水,暗暗下定决心:要让世人知道,不管天灾如何无情,都无法战胜中国人民。

在接下来的二十多天里,董抗美的足迹遍布映秀、绵阳、都江堰等地,拍下了数不清的感人瞬间,这批摄影作品在各大报刊发表,在重庆专题展出,展现了中华民族众志成城的精神品质。董抗美也因此被评为全国150名“中国抗震救灾优秀摄影家”之一。

谈到这段经历,董抗美表示,恢复供水是职责所在,拍摄事迹则是源自初心。身为一名退役军人,应该有着对国家的信仰,对战友的信赖和对人民的信心。“这些情感,我都倾注进了摄影作品之中,希望能告诉世人,能留给后代”。

扎根特区,讴歌日新月异

从董抗美多年来的摄影作品中能看出,运用镜头捕捉动人瞬间,倾注感情讲好中国故事,这是他深爱祖国和人民的独特表达方式,也是他“第二生命”的意义所在。

扎根特区四十余载,董抗美早已将罗湖当作故乡。他用镜头留住了改革开放以来罗湖的日新月异,也为罗湖市民的幸福生活作出了影像见证。《感恩改革开放》、《斗牛图》、《烈火英雄》、《我爱你,中国》等作品,以及罗湖迎春花市、东湖菊展、无人机表演等主题摄影,均广受市民群众喜爱,斩获省、市、区各级大奖,被《人民画报》等刊物发表。

如今,退休在家的董抗美依旧闲不住,他不时外出采风,为记录“中国美好”而奔走四方。他说:“记忆会模糊,影像将长存,如果镜头会说话,我想必定是朗诵一首对祖国美好画面的赞歌”。

董抗美军旅照片

(文/图 罗湖区退役军人事务局 廖文广 陈楷彬)